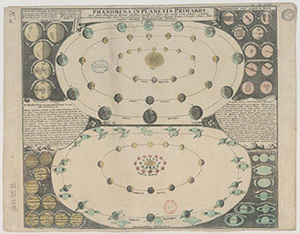

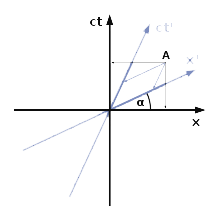

Au Moyen-âge, l’homme pensait l’espace en terme de localisation. Les découvertes de Galilée ont étendu l’espace et l’on ouvert. Le lieu est alors devenu un point dans un mouvement continu et l’arrêt, un mouvement infiniment ralenti. L’emplacement est apparu dans sa forme relationnelle par rapport à un environnement, ouvrant la problématique de lieu au sein d’un réseau de connexions et pointant du doigt la question de la mobilité.

Aujourd’hui notre société vit à l’époque du simultané, de la juxtaposition, de l’assimilation du proche et du lointain. La distance n’a plus de sens : le dipersé cotoît le côte à côte. De la même façon le référentiel temps est mis à mal. Cette dissolution du temps et de l’espace produit une forme de milieu assimilable à un écheveau, une toile d’araignée. La mise à disposition des données par internet résume cette forme de relations où tout est mêlé en un seul lieu qui additionne, qui plus est, le virtuel au réel.

L’hétérotopie, selon Michel Foucault, est un modèle de non-lieu qui est définit par un découpage de l’espace et également du temps. Ces espaces non universels et à la fois constitués par tout groupe humain, sont des lieux autres que les lieux ordinaires et pourtant liés avec tous les emplacements, qui permettent une juxtaposition d’emplacements incompatibles, au sein desquels opère une rupture du temps traditionnel. Ce sont des lieux atemporels où s’accumule perpétuellement et indéfiniment le temps sans que le lieu en soit meurtri. Ce sont des lieux fermés et pourtant pénétrables, de part la fonction qu’ils occupent par rapport au reste de l’espace.

Le miroir est ce lieu sans lieu, inclus au présent, à l’espace et pourtant définit par une image qui est là où le corps est absent. « Il rend cette place que j’occupe au moment où je me regarde dans la glace, à la fois absolument réelle, en liaison avec tout l’espace qui l’entoure, et absolument irréelle, puisqu’elle est obligée, pour être perçue, de passer par ce point virtuel qui est là-bas »

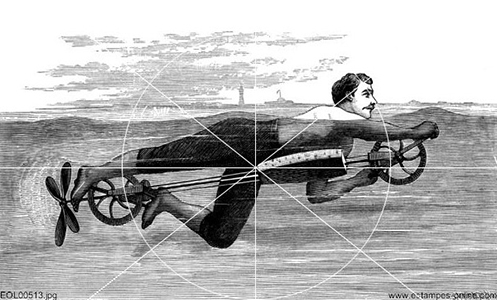

De la même façon, « le bateau, c’est un morceau flottant d’espace, un lieu sans lieu, qui vit par lui-même, qui est fermé sur soi et qui est livré en même temps à l’infini de la mer, (…) le plus grand instrument de développement économique mais la plus grande réserve d’imagination.»

Il en découle que l’espace virtuel d’internet est à peu de chose près un non-lieu tel que le miroir ou le bateau.

Compte-tenu que notre société évolue avec ce non-lieu comme modèle de savoirs et de mise à disposition des informations, comment notre individuation se construit-elle dans l’hétérotopie? Ne serions-nous pas des usagers de la distorsion du temps et de l’espace ? Comment nous approprions-nous alors les lieux ordinaires ? La progression des modèles à contre-courant de notre société de rentabilité temporelle et spatiale, de virtualisation du monde que nous habitons, ne sont-ils pas le reflet d’une tentative de réappropriation de la notion de lieu?

Notre environnement fait d’une juxtaposition fictive et d’une essentielle interconnexion, est sans doute un leurre qui nous fait oublier que « notre corps, topie impitoyable » est ce qui nous met en relation aux autres et au monde.

Autant que la recherche des utopies se serait retournée contre le corps pour l’effacer, l’hétérotopie généralisée a peut-être abolli l’identité corporelle et culturelle et la relation fondamentale du je à l’autre, de l’intérieur à l’extérieur? En effet « le corps, dans sa matérialité (…) serait comme le produit de ses propres fantasmes » lui permettant d’entrer dans « l’espace du contre-monde ». Mais si le contre-monde est là en permanence, où est le monde ?

Ayant exploser à l’infini les possibles temporels et spatiales, le virtuel (autant les informations à disposition que la communication accéléré ou Google Earth…) ne permet plus de saisir le positionnement du corps par rapport à tous ces ailleurs qui constituent fondamentalement le monde. L’apogée du non-lieu crée une sensation quotidienne de dislocation de l’expérience sensible en terme de « dispersion » qui vise « à dépouiller les hommes de leur individualité ou plus exactement à les empêcher de prendre conscience de cette perte en les privant de leur principe d’individuation, c’est à dire de leur localisation spatiale, en les transportant dans un lieu où, étant partout à la fois, jamais au même endroit, ils ne puissent plus occuper aucun point déterminé et ne soient jamais chez eux, jamais à leur affaire, bref, ne se trouvent nulle part ».

Explorer physiquement le monde par l’expérience du parcours pourrait constituer la base de cette redécouverte tant en terme de mémorisation des dates qu’en reconstruction d’une narration.

« Je rêve d’une science – je dis bien une science – qui aurait pour objet ces espaces différents, ces autres lieux, ces contestations mythiques et réelles de l’espace où nous vivons. » Et cette science serait celle du déplacement pour revenir à ce qu’il y a de plus ancestral en nous. Ce serait reconstruire une communauté d’hommes nus qui repartent à la découverte d’un monde méconnu à force de connaissances dissipatrices.

« Toujours précaire, la marche louvoie la chute, elle l'invente, l'appelle, et y échappe ; un écart. Dans cet écart, la chute est à la fois suspendue, probable et imminente. »

Corps nus tels une première civilisation, Olivier Dubois fait émergée de la marche formatée, la collision, le défaut, l’accident, la chute et leur fait prendre toute leur puissance. Langage épuré, animal, cette chorégraphie montre une forme de construction dans la déconstruction, la tragédie.

Les corps par leur nudité sont débarrassés de tout statut sociologique et deviennent des éléments microscopiques d’un flux macroscopique, d’une humanité. Il joue avec les lignes droites pour laisser apparaître telles des vagues, de manière lancinante, le cheminement en zigzag, la conscience née de l’enchevêtrement, de la rencontre. Les danseurs deviennent les pièces d’un puzzle qui se ré agence jusqu’à l’épuisement. Par la scène finale de copulation laissant entrevoir une renaissance d’une nouvelle humanité, Olivier Dubois joue avec l’acte révolutionnaire qu’est la danse et la marche. Les corps s’emploient par des gestes simples et répétées dans une transe qui fait basculer le regardeur en le mettant lui-même à nu, face au temps et à l’espace qu’il ne peut maitriser et dont il ne peut s’extraire. Il est prisonnier de ce nouveau langage et doit s’immiscer dans ce mouvement pour ne pas décrocher. Il met à mal le spectateur en lui imposant une chorégraphie dénudée, un langage qu’il apprivoise par le regard. Olivier Dubois renvoie le spectateur à une place active de regardeur qui lit la chorégraphie, le récit de la marche ou la narration de la création qui dresse une armée, une communauté de marcheurs. Le regardeur décide ou pas de s’y insérer.

« La vie, c’est l’excès permanent de la vie. La vie – ce qui ne peut jamais être organisé jusqu’au bout : la dés-organisation de la vie. »

Rapprocher des images engendre de la pensée, de l’imaginaire, c’est ce que tisse W.G. Sebald par son écriture mélancolique faite de traces. Comme toute trame, il laisse des blancs. Ce sont ces non-dits qui donnent une dynamique à son écriture.

Indéterminations, espaces laissés au lecteur, floutage des photographies et autres documents qui jalonnent le texte, donnent des énigmes qui forcent le lecteur à être actif pour combler les vides. W.G. Sebald nous met face aux incertitudes de la véracité. Il crée un monde à travers des souvenirs pour parler de l’exil, de la fuite. « La foule sur les quais était telle que je me dis aussitôt que les gens fuyaient une ville sur le point de sombrer ou même déjà anéantie ». Il s’inscrit dans l’essence de la modernité par la conciliation de la présence du passé au présent qui le déborde et le revendique.

Ainsi W.G. Sebald, parmi des combinaisons si nombreuses et si variées, compose une relative vision personnelle de l’Histoire. Cependant par les associations énigmatiques, il ne nous offre pas une narration linéaire mais plutôt une lecture oscillante.

La collection d’images est une forme révélatrice de flânerie physique et mentale qui cherche à rebâtir un monde sur des décombres en lui conférant la plus grande véracité. Ainsi la narration dérivante sur fond de monde lissé et d’existence mécanique, pourrait être une forme de cadavre exquis, construction d’un monde à contretemps, à révéler à l’autre, monde vers lequel « les gens » émigrent.

Latifa Echakhch superpose l’histoire et de l’Histoire, et combine les identités. Par le dialogue de différentes pièces indépendantes offertes au regard au même instant, et l’imbrication de codes à priori antagonistes, elle offre à voir un monde en transition.

L’accumulation anachronique qu’on retrouve dans notre manière contemporaine d’accéder à l’information crée une narration lacunaire.

« Mer d’encre», qui lie le regard à Golconde de Magritte permet de prendre un point de vue surréaliste pour aborder l’exposition, tout en étant interpellé par les références des œuvres avoisinantes, tel le geste de Serra en filigrane dans Tfakt ou la cartographie d’une galaxie lointaine, trou noir que pointe du doigt le tondo Tambour 11’. C’est par ces anachronismes poétiques que Latifa Echakhch nous immerge dans un monde duquel certains ont déjà fuit. Nous sommes spectateurs d’un reste, d’une trace de violence, d’une forme d’exil qui a déjà eu lieu, d’une marche précipitée.

« Mer d’encre», qui lie le regard à Golconde de Magritte permet de prendre un point de vue surréaliste pour aborder l’exposition, tout en étant interpellé par les références des œuvres avoisinantes, tel le geste de Serra en filigrane dans Tfakt ou la cartographie d’une galaxie lointaine, trou noir que pointe du doigt le tondo Tambour 11’. C’est par ces anachronismes poétiques que Latifa Echakhch nous immerge dans un monde duquel certains ont déjà fuit. Nous sommes spectateurs d’un reste, d’une trace de violence, d’une forme d’exil qui a déjà eu lieu, d’une marche précipitée.

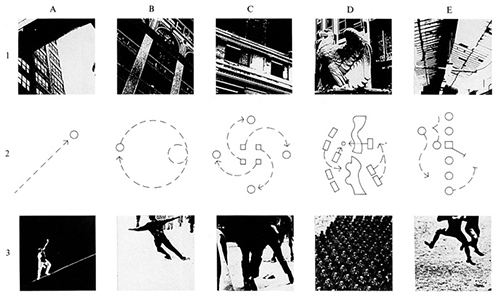

La création d’une pensée est une appropriation personnelle qui tisse des liens entre l’observation et la narration, création d’un territoire identitaire. Cette dualité provenant d’une superposition du réel et de l’imaginaire est liée à l’histoire psychologique qui illustre l’intervalle séparant l’impulsion et l’action. Et c’est cet intervalle qui constitue l’expérimentation. Dans l’exposition « Nouvelles histoires de fantômes », toute la problématique identitaire et la lecture des archives prend forme. Le regardeur déambule dans une proposition qui met au même niveau archives cinématographiques et images historiques… et qui tente d’assimiler psychiquement les archives, à travers la représentation de la vie en mouvement. Cette proposition permet de placer le regardeur en flâneur au travers des différents éléments investissant l’espace d’exposition (murs et sol). Il s’agit par le biais de la mise en forme des archives, de placer le corps dans l’expérience, celle à la fois de la recherche du souvenir et de l’impulsion de la création d’une nouvelle narration. Les fragments présentés posent la question de la ressource iconographique, du point de bascule entre réel et fictionnel, du lissage de l’information contemporaine mais également la possibilité de création d’imaginaire et donc de retournement du réel. L’archivage s’élance dans le futur via l’exploration. Activant la mémoire, elle crée un souvenir futur personnel. Mise en espace d’une forme de flânerie, cette proposition offre un nouveau niveau de déambulation au regardeur qui s’approprie la mémoire collective en ajoutant son histoire personnelle. Le sujet s’immerge dans le commun et plonge dans une forme d’atlas. « Atlas. Comment porter le monde sur tes épaules » qui était la première proposition d’exposition de Georges Didi-Hubermann a été retravaillé jusqu’à cette nouvelle proposition. Ainsi une double lecture du procès en cours est ici visible : celui des curateurs de l’exposition et du regardeur.

La connaissance se pratique par le montage d’images.

Il s’agit ainsi de ne pas assigner une image à un temps, de la faire voyager comme une survivance. Quand Aby Warburg construit des planches dans son Atlas Mnémosyne, il propose un schéma de dérive, de narration où le sujet n’est plus l’image mais les liens qui se constituent entre. Avant-gardiste de notre mode de connaissance qu’est le net aujourd’hui, il nous offre une construction en traçant des parallèles faites d’éloignements, de ruptures pour établir des parallèles. La relecture qui efface toute chronologie offre une vision atemporelle.

Cette démarche est une forme de mécanique où « le traitement autonome du déplacement (est) une prise en charge du mouvement d’abord et avant tout comme processus, comme phénomène qui conditionne l’existence de l’œuvre ». Ainsi les images ne sont que des traces justifiant le lien. Comme Gabriel Orozco qui glane des éléments donnant naissance à Asterisms ou Francis Alys qui réalise une collecte par Magnetic shoes, l’œuvre nait en dehors de la représentation. C’est une attitude qui prend en charge le mouvement et non la translation, dans sa dimension fantasmatique et dans ce qu’ils éprouvent.

Il s’agit alors de tenter de saisir le fluide, le mouvant. Notre société vit à une vitesse où tout est immédiat, juxtaposé et le possible étendu. Ainsi le contradictoire, le dysfonctionnement, le désordre ne seraient au service que d’une articulation en mouvement. L’ordre nait dans le point de vue, la liberté de construire une identité, une lecture, un territoire dans un espace uniforme.

L’esthétique trouve sa place dans son sens étymologique (vient du grec αίσθησιs signifiant beauté/sensation) qui sous-tend le fait d’éprouver ensemble des émotions. Aussi la pratique se positionne non pas dans le résultat, conséquence d’un acte, mais dans l’acte lui-même. Conséquence d’un « anarchisme paisible » qui favorise le présent au souci du lendemain, la désertion du quotidien palpable pour s’ancrer dans un nomadisme poétique permettrait d’expérimenter le réel avec une insouciance de la conclusion. Il s’agirait donc de choisir l’attitude dérivante comme « l’acceptation d’un monde vivant et frémissant de possibles ». Ainsi la légèreté (et non l’irréfléchi) devient une forme de consistance qui préfère la participation à la maîtrise, la labilité et le conflictuel à la linéarité.

Il s’agira ainsi de transformer le monde-désert uniforme étendu en monde-jouet que l’on peut inventer, en se jouant des formes et des temps et opérer des déplacements imaginatifs relevant de l’énigme.

Les parallèles tracés entre différentes images, multiples temporalités et diverses localisations constituent l’infini qu’offre le réseau internet. Nous évoluons dans un monde où se superposent les informations de véracité variable, comme le proposait l’encyclopédie académique mais avec l’adjonction de la notion de partage. C’est une création de connexions qui relient virtuellement les savoirs mais également les individus. La reliance, la communion est une donnée qui régit notre manière de se déplacer au sein même des images. Tandis que le scenario se bâtit sur l’idée d’un canevas qui forme une scène, nous évoluons constamment dans une forme de jeu où l’enjeu serait de trouver du goût dans l’insipide ‘tout vu, tout entendu’.

Internet bâtit notre manière d’être au monde en adoptant une errance continuelle. Explorateur du quotidien, conquistador du nouveau monde affiché sur l’écran, l’individu surfe sur internet comme un flâneur. Associant les images, les mots, il trace un cheminement de pensée qui mélange les connaissances et tisse un imaginaire. Ainsi on pourrait considérer que cette façon d’être au monde en pointillé est généralisée.

Retourner le réel et lui offrir une nouvelle dimension, est une donnée acquise aujourd’hui. L’enjeu se situerait alors dans un nouveau retournement pour redécouvrir le réel dans l’irréel généralisé.

La manière de comprendre le réel se faisant par l’irréel, l’expérimentation du réel par le réel serait ainsi définitivement une forme de résistance.

Le virtuel offert n’est plus une avancée technologique mais un simple outil qui permet de sculpter.

Cohésion sociétale et relation avec le « site » que représente l’espace virtuel, forme d’ailleurs, posent les bases de non-lieu sur lequel rebâtir un imaginaire. Devenant une forme de place publique, de café où les rumeurs, les vraies et les fausses nouvelles se répandent, le non-lieu virtuel offre une nouvelle tactilité, un toucher virtuel. Il est question de l’apparition d’une identification où le corps est codé.

Le surréalisme est prégnant dans chaque page visitée. Les images se choquent pour offrir une manière de regarder par fragmentation

Ainsi l’errance et l’imbrication des différents savoirs sont le paradigme contemporain. C’est une cohérence dans la fragmentation. La perméabilité et l’interpénétration des savoirs et usages représentent le lieu commun.

L’imaginaire sollicité à forte dose de surréalité est une donnée acceptable.

Partant du principe que le nouveau « site » est internet, le monde physique serait-il le « non-site » à investir, celui là même qui voit le temps s’écouler, le lieu géolocalisé ?

L’exploration du réel selon des procédés d’un explorateur face à une terre inconnue est une manière de relire le réel. Ainsi marcher selon une ligne droite à travers un espace est bien à l’encontre de la dérive qui accompagne notre manière d’être face aux images.

C’est provoquer l’émergence d’un quotidien réellement emprunté et non vécu comme usage.

Les gestes du corps abandonné derrière l’écran, les lieux du corps au ‘travail’, le système de partition du temps activité/chômage, le transport domicile/lieu de travail et plus largement les lieux d’usage, tous ces lieux qui sont vécus dans la seule perspective de pouvoir accéder aux loisirs, à l’oubli sont des espaces blancs à investir comme chargés d’un potentiel de retournement. Il s’agit d’adopter de manière consciente la posture de flâneur impulsé par internet à l’espace réel.

Plus largement le jeu surréaliste du site est une posture permettant de se réapproprier le réel par connexions et superpositions. Les disciplines ont une capacité de croisement par la perte de « spécialisation » que la société nous offre. Le désordre apparent est une structure portante d’imaginaire et de réinvention.

Le site virtuel comme nouveau monde donne vit à un ordinaire en ruine. Trace mémoire d’un futur abandonné, le monde réel propose une forme d’abysse, un vide ordinaire. Le surréalisme virtuel laisse un quotidien sans imagination, une réel pesant maladroit.

« Peut-être que les secrets de l’univers sont tout aussi piétonniers – pour ne pas dire monotones (…) je suis convaincu que le futur est perdu quelque part dans les décharges du passé non-historique ; il est dans les journaux d’hier, dans les publicités fades de films de science fiction, dans le faux miroir de nos rêves rejetés. Le temps transforme les métaphores en choses, et les empile dans des chambres froides, ou les place dans les terrains de jeux célestes des banlieues. »

Réinvestir le quotidien après le passage par l’étendue de la connexion virtuelle est-elle une tentative d’inversion impossible ?

Comme l’alchimiste qui part d’une matière et la manipule avec la motivation d’un retour à une matière-esprit originelle, la découverte du réel après passage par le virtuel est possiblement une illusion qui ne tient pas compte de l’entropie même de la matière à moins d’aborder le réel dans un déplacement de son usage le plus simple. Comme l’alchimie combine la science et l’approche mystique, fixer un nouveau cadre d’expérimentation du réel serait-il la non fixation de limites, l’adoption d’une posture de transversalité?

Cette transversalité met à mal la notion de spécialisation et donc de connaissance définitive pour offrir une multitude de combinaisons. La représentation du réel n’est qu’une fragmentation, une superposition de points de vue. Cette fragmentation amplifiée engendre un panel de possibles combinatoires qui réinventent les lectures possibles. Le réel, dans sa nouvelle cartographie (non plus géographique ou temporelle mais sociale) est un espace de jeu, de mouvements continus où le lien devient la forme d’appropriation d’une localisation.

« Y’a t’il une trace qui ne soit pas disparue à elle-même ? » L’instant n’existe plus, tenter de le figer est une perte. Il a laissé place à l’instantané. L’image aussitôt figée est renvoyée à une nouvelle lecture, à une nouvelle combinaison. Perpétuel mouvement de réinterprétation, l’accélération a laissé place à une recherche d’équilibre sans stabilité possible. Chercher une position dans un temps ou dans un lieu donné serait-il une illusion? L’accélération du passage des données a laissé la place à une forme d’urgence. Les prises de vues s’enchainent pour laisser place à un mouvement continu stratifié d’expériences qui n’ont de valeurs que dans un espace temps impalpable. Seul le mouvement existe et il est porté par l’ailleurs.

Le refus de statique engendre un modèle contre la fixation et la stabilité. Déviance et déviation font appel à la sinuosité et sont une alternative à la prédétermination d’espace, de fonction, de catégories et de séparations. L’individu en chemin est un colporteur qui traverse, et qui par son parcours surprend en insinuant une multitude de références et de citations qu’elles soient sociales, culturelles ou personnelles.

A l’image de la pratique philosophique des péripatéticiens, le déplacement induit le cheminement à l’intérieur des circonvolutions du cerveau, et emprunte une multitude de voies qui sont autant de traces dans un cheminement de pensées. L’ailleurs en tant que connaissance est l’image qui motive ce déplacement qui se complexifie par la stratifications des données enregistrées au fur et à mesure de l’avancée. Ainsi tenter de traduire le cheminement n’est que la mise à jour d’éléments en constante démolition, un amas de déchets qui sont autant de fragments d’un puzzle.

La perspective est mise à mal pour fragmenter le point de vue. Et cette augmentation de points de vue engendre un ensemble de bifurcations esthétiques et réflexives induisant la perte. Traduire le mouvement est une perte à double sens : perte en tant qu’impossibilité de figer l’infigurable, de le mettre en mots et en images en dehors de l’expérimentation même du mouvement, et perte en tant que vertige au sein même de contradictions, erreurs, pistes, voies sans issues.

Et dans cet éclatement de pistes de déviance envisageables, le labyrinthe s’autoalimente. Il n’est pas de déviance rectiligne. Saisir ce sujet n’est que perte tant dans le motif que dans les ouvertures possibles. Tenter de faire du lien est une rencontre insaisissable. Elle apparaît et disparaît en même temps. C’est faire l’expérience du mouvement de la pensée elle-même.

Notre société nous offre une multipolarité de mondes qui éclate les perspectives, dans lesquelles la posture de marcheur labyrinthique est une manière d’appréhender l’étendue. Cette démarche à l’instar de la dérive de Guy Debord suggère de se déplacer selon des indices. Il s’agirait d’un mode de sérendipité où la désorientation chronique permet de générer des connexions, seul remède pour intégrer le réseau lui-même. La déroute est une activation du principe même de complexification, d’encodages et de recodages permanents. C’est un renoncement au principe de causalité « ce n’est plus l’enchainement logique qui est à l’étude, mais la concomitance des faits, leur relation synchronique, la manière dont leur complexité s’érige en système. Une pensée qui n’a ni début ni fin, et se construit dans le détournement, le multiple et l’accidentel. »

La figuration du labyrinthe est la pensée labyrinthique qui tente un équilibre précaire entre la fixité et la dynamique, trame paradoxale de stabilité mouvante.

Le labyrinthe questionne la pensée de l’instabilité, de l’accident, de l’évolution et de l’adaptabilité, activée notamment par le déplacement. Précipitant la pensée nomade et l’espace du parcours, le labyrinthe est une forme physique sous-tendue par le cheminement, psychique par la connaissance, fantasmatique par le récit, symbolique par l’initiation ; ce qui induit une multitude d’entrées pour s’y perdre. C’est ce qu’invoque Laurent Pariente en proposant des installations qui invitent le visiteur à l’expérience, à partir du moment où il ne reste pas à l’extérieur de la structure mais y entre. Il s’agit alors davantage de parcourir que d’aller quelque part en particulier, pour mettre notre perception en mouvement.

Dans son travail sculptural, Laurent Pariente construit une structure pour inviter celui qui l’emploie à regarder l’interstice.

Une interruption pour lacer ses chaussures est comme le retour à la ligne dans l’écriture, une rupture dans le flux lié à un élément extérieur. Ce sont des éléments qui font référence à l’espace dans lequel on se déplace, espace qui lui même appartient au vide.

Quand Emmanuel Hocquard propose un texte justifié à la largeur de l’espace qu’il s’assigne pour écrire, il laisse apparaître les blancs comme une autre entrée dans le texte. Il superpose les mouvements.

Cette incitation au mouvement multiple est initiée par la structure porteuse – les murs / les phrases – puis la matière - le geste de la craie déposée sur les murs / les mots – et enfin le vide – le passage / l’espace de ponctuation – qui définissent un nouvel espace, celui de la pensée.

Laurent Pariente comme Michel Hocquard offrent un objet dans lequel on s’enfonce et non que l’on contourne et mobilisent un temps du regard étendu pour pratiquer ces différentes strates. Il ne s’agit pas de traverser mais de passer, repasser pour s’enfoncer dans l ‘épaisseur du blanc.

A l’image de la table rase du mouvement Dada, le labyrinthe offre une manière d’impressionner le corps et l’esprit par la seule expérience et valorise la vision dynamique.

« La pensée devra de plus en plus d’ouvrir aux espaces, aux dimensions, aux territoires, reconnaître sa dimension essentielle d’espacement.»

La pensée labyrinthique est faite d’intuition, de mémoire, d’enchantement, et du bon usage de l’échec. Elle n’est pas abstraite mais est mise à l’épreuve de l’expérience. Elle est à la fois architecture en construction, se bâtissant sur l’imaginaire, la fragmentation et se défaisant en même temps. Elle est volatile. Elle est le liant d’un espace désordonné par la dérive mais relié par un discours passionné qui parcourt l’espace lui-même. Elle est faite de la biodiversité. Ainsi le commun se parcourt pour être réinventé par connexions. Comme les lignes d’erre de Deligny, le labyrinthe se construit par l’accumulation d’éléments obtenus par la marche, le faire. Il ne se dit pas il s’emprunte avec les pieds, le corps, la bouche et les mains. Et c’est en ça que la continuité prend tout son sens. Il n’y a pas de dissociations possibles des indices. Ceux-là même s’assemblent dans un mouvement continu. Et c’est dans l’agencement des traces glanées que se construit une certaine forme de futur.

Forme architecturale constamment redessinée, la pensée labyrinthique est à l’image du réseau virtuel. Ce serait une façon de « s’enraciner dans l’absence du lieu »

Le site constitué par le virtuel est un paradoxe dans ce qu’il offre d’étendues de lieux, de savoirs et de temporalités qui engendre un non-lieu mais, par la technologie GPS, provoque une déperdition de la faculté de se positionner. Celle-là même a une incidence directe sur la capacité de dérive physique. Est-ce là que se situe le retournement ? Entre (fausse) errance assistée sur le net, et désorientation humaine dans le quotidien, le dériveur est un observateur désorienté mais conscient que ce système-monde propose un système accéléré où l’obsolescence des cartes est immédiate. Et dans cette faculté de dériver dans le réel, il fait l’expérience de la présence dans un lieu (social, culturel, géographique). L’errance a lieu et est lieu. Elle est une résistance à la sédentarité et à l’apologie du virtuel et constitue une forme de recherche déboussolée qui exploite les diverses voies de déviance, de mobilité.

C’est un jeu d’opposition, de négation :

chemin de traverse / déplacement optimisé

flânerie / accélération

tiers-paysage / ville

temps mort / travail

sensible/ fonctionnel

bricolage / spécialisation technique

poésie / données

surprise / répétition

rencontre physique / lien virtuel

aventure / cadre

événement / objet

Il s’agit de renouvellement du réel où le droit à l’erreur, à la réversibilité, à la vacance, à la rencontre sont les maîtres mots. Il s’agit d’adopter l’attitude qu’a amplifiée le virtuel pour explorer le réel.

La forte présence de cette attitude d’expérimentation physique dans l’art contemporain est le signe d’une contre réaction à une virtualité globalisante.

Il s’agit d’une expérimentation empirique de l’espace. Un processus d’acquisition du savoir qui questionne la connaissance à disposition. C’est une façon d’interroger les faiblesses d’un système comme a pu le pratiquer Isidore Valcarcel Medina. Mettant à l’épreuve du corps la carte, il redessine une nouvelle représentation de l’espace basée sur les résultats de ces différents contextes d’études. Il investit l’espace à sa propre mesure.

« L’œuvre d’art est devenue, de par sa propre substance, de par sa propre nature, constamment, et peut-être indéfiniment recréable » Il s’agit de prendre la cinétique comme questionnement même du travail plastique. Défini par le mouvement MANI (Matérialisme Dialectique) l’œuvre est placée dans une société en perpétuel mouvement et n’a donc aucune limite sinon celle d’être réinventée constamment en s’affranchissant des contingences de l’art. Cela fait la part belle à la transversalité.

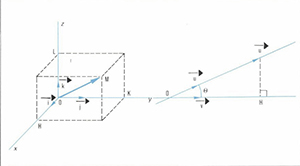

Aujourd’hui cinétique de l’œuvre et interactivité se superposent définissant 3 axes d’étude du mouvement : la plasticité de l’objet produit, le processus créateur et l’expérience du spectateur. En cela la démarche de mise en mouvement est « une perspective changeante de nos mesures d’espace et du temps » et de l’espace social.

Le vertige ou dérèglement de l’oreille interne serait ainsi une mise à l’épreuve physique et psychique du spectateur comme celle de l’artiste, mise en pratique de la notion d’instabilité de Julio Le Parc qui définit en soi la notion d’expérience comme mise en marche des 5 sens.

« La liste des mots qu’il faut fusionner donne une pâte molle. D’où le fait que tout ce que l’on dit a un sens de pâte, a une pâte de sens. Prend la forme d’une pâte. Après, la pate peut se présenter dans n’importe quel sens, se renverser, se retourner, faire une boucle, faire des bouclettes, elle a toujours un sens, elle ne se déforme pas, puisqu’elle est une pâte elle peut prendre toutes les formes elle n’en reste pas moins sensée pleine de sens de ce qu’on dit, on peut la tirer et la tirer encore, l’allonger de beaucoup comme elle est élastique elle ne se casse pas et elle tient jusqu’au bout de toutes les manières qu’elle est tirée et contorsionnée, elle passe, elle se dirige vers la fin. »

« Transplant journey » est la ligne d’une cicatrice qui a fait basculer Jean-Christophe Norman de l’explorateur des massifs à artiste marcheur. Suivant la trace de l’opération qu’il a subie, reportée dans la ville, il juxtapose l’expérience même de son corps à l’espace de dérive comme une nouvelle respiration. Ritualisant la ligne, Jean-Christophe Norman l’utilise dans une série de transplantation d’une ville dans une autre éloignée géographiquement moyen par lequel il rend compte d’un rapprochement des lieux, reflet d’un monde perméable.

En définissant un territoire par un chemin tracé, il écrit une identification à l’intérieure d’un territoire plus large. Il dessine par la ligne un cercle à l’intérieur d’une forme circulaire plus vaste. Cette ligne suivie, dessinée sur la carte et écrite dans la ville est une frontière entre l’artiste (le je) et le on. En effet on peut rapprocher ces cercles de ceux établies par Sénèque qui identifie le premier cercle au je, le second à la famille, le troisième aux amis et ainsi de suite jusqu’à la société. La perméabilité d’un cercle vers l’autre est un désaxement du centre qui permet l’intersection des différents cercles comme une forme d’hospitalité de l’autre dans son propre cercle. Les territoires s’entrecroisent et le territoire du je se modifie. Dans un monde où les frontières ont un statut mouvant tantôt abolies, tantôt dressées plus haut, ce dessin de la ville dans une autre permet de mettre en exergue cette possibilité de superposition des cultures qui brouillent l’identité dite nationale. Elle ouvre vers une construction d’identité à l’échelle globale qu’on se construit par juxtaposition d’éléments disponibles. Il s’agit de narrer son identité. Jean-Christophe Norman nous donne à voir non pas le récit d’une expérience mais un schéma, proposant ainsi un processus que chacun peut suivre. Il invoque chez le regardeur non seulement le déplacement mental mais l’impulsion de la mise en marche pour soi-même aller vers l’identification.

Fil d’Ariane à l’intérieur de l’espace de la ville, extrait de texte fondateur, ou ligne de temps, la ligne dessinée par le corps devient lisière, rive, jonction, support à l’écoulement du temps, à la traversée de l’espace. Elle devient non-lieu par la superposition de trois espaces (ville support, ville dessinée, espace mental) et par l’entremêlement du présent qui ne signifie pas nécessairement présence, de l’absence, du passé, du proche et du lointain. Dans ce paradoxe de proximité et d’ailleurs, il apparaît celui de la mobilité et de l’immobilité propre au mouvement de la marche. De l’espace traversé lors de la phase de mouvement, Jean Christophe Norman passe à l’espace de la page lors de phase de repos. Repos tout relatif, puisqu’il répète le geste de recouvrement comme autant de pas mis bout à bout, comme les points de suture qui lient les différents territoires plastiques et géographiques qu’il emprunte.

« je me suis toujours tenu à l’écart du simple écoulement des choses, et si j’ai conservé cette distance, si je suis resté étranger à une certaine image du réel, comme séparé par la barrière d’une langue dont je refusais l’apprentissage, c’est à coup sûr par soucis de liberté et plus encore par goût du risque, et par attrait pour la puissance qui fonde les avenirs incertains. Très tôt je me suis détourné de ce qui me semblait naitre d’une surface d’apparence, un récit trompeur et écrit par avance. Je pressentais combien la peur pouvait gouverner toute chose et combien un usage servile de toutes les règles additionnées pouvait me priver de l’inconnu que je m’étais promis de vivre. Je ne voulais pas me tenir à trop grande distance du hasard dont je tenais à mesurer la précision des impacts.(…) marge, hors champs, parfois solitaire, j’ai entrepris des explorations de toutes sortes (…) je fuyais toute notion d’expertise. Dans un monde construit et organisé, je portais toute mon attention à la dérive. Les aventuriers et les nomades me paraissaient des gens très raisonnables. Les voies qu’ils ouvraient, les itinéraires qu’ils empruntaient rendaient toute chose possible.(…) à l’écart des valeurs dominantes de la société (…) vers la disparition progressives des limites que nous imposaient la vie quotidienne (…) la durée n’avait pas de sens à nos yeux, seul comptait l’intensité et cette incroyable sensation d’invulnérabilité que nous ressentions face à l’avenir.(…) transfert de l’horizontalité à la verticalité(…) asphyxie (…) je me suis remis à marcher (…) retourner comme la doigt d’un gant (…) sortir de cette expérience du rétrécissement il s’ouvrait en quelques sortes des dimensions élargies comme si une enfance nouvelle se faisait jour.(…) l’enfermement peut aussi bien agir à l’air libre.(…) jeu d’équilibre.(…) jamais envisagé la séparation entre la vie et l’art (…) les évènements se sont d’une certaine façon exprimés ainsi, passant à travers un filtre et dessinant une géographie d’un nouveau genre, une succession de lieux où les repères sont indéfinis et instables, et où le temps contient ses propres forces contradictoires (…) l’accident ou le hasard y trouvant un terrain d’élection. »

La cicatrice est une ligne qui relie deux parties de chair séparées par un traumatisme. La guerre comme défense d’un territoire est une lutte pour la limite. Cependant le territoire frontalier est la zone du commun, du mélange, de la mixité, de l’interpénétration, de la superposition. Elle est espace de possible où s’e mélangent deux cultures pour ouvrir vers une nouvelle dimension géographique, historique et sociale.

Photographe des territoires marqués par la guerre, Sophie Ristelhueber pointe sur les effets dévastateurs des impacts de bombe (trous, lieux ruinés) et fait des traces de traumatisme dans le paysage ou sur le corps, une approche de l’absence, du souvenir. Hors champs, lieux dénués de vie, ou vues partielles des corps suturés, forment des cadrages qui mettent en avant la situation et non l’homme. Utilisant à de nombreuses reprises la série (comme par exemple « Fait# ») comme valorisation d’un tout et non de la photographie dans son unicité, elle multiplie les points de vue tournant ainsi autour d’une situation et en tirant l’essence même qui est la déchirure de la confrontation des défenseurs d’une identité nationale ou la réparation des dommages. Les lieux ou les hommes ne sont pas identifiables et tendent vers une forme d’universalité. Le corps perdant son statut corporel devient paysage où la cicatrice est le dessin d’une frontière à explorer, motif de la déconstruction à la reconstruction.

Par la métaphore de la canalisation qui pose la différence entre architecture et sculpture, on peut voir dans l’intervention de Gordon Matta-Clark sur les lieux architecturaux, une attention toute particulière de poser le geste sculptural dans le flux reprenant ainsi la métaphore de Michel de Certeau « Seuls les W.C. ouvrent une fuite dans le système clos. » Ainsi Gordon Matta-Clark instituerait un départ du non-lieu au sens de Marc Augé pour le faire basculer dans le non-lieu de Michel Foucault.

Au delà du geste d’ouverture que pratique Gordon Matta-Clark sur les lieux abandonnés, en voie de disparition, il laisse entrevoir la dimension autobiographique du lieu sur lequel il intervient par la lecture non pas du vide mais de la périphérie de la découpe. Rejetant le mur comme support de l’œuvre ou comme structure de construction, Gordon Matta-Clark s’attaque à la profondeur du mur.

Il inclut son acte présent au temps du lieu et adopte une forme dadaïste qui consiste à perturber de manière inventive les conventions. Son acte est davantage à percevoir comme un acte de communication qui viserait à couper l’habitat au sens de boîte qui s’intègre dans le cycle travail-consommation-loisirs, pour briser l’état d’aliénation de masse, la propriété privée et l’isolement.

Sa démarche prend sa force non pas dans l’acte unique mais dans un ensemble plus vaste d’interventions. C’est la lecture de cette démarche dans le temps qui donne une dimension construite à la déconstruction et qui replace l’acte unique en geste transitoire.

« Je veux au contraire réutiliser les structures existantes, qui orientent notre pensée et nos perceptions »

S’appuyant sur les structures existantes, en les analysant et en opérant une incision, il détourne l’ordre, le désordonne et le réordonne. Il créée le labyrinthe qu’il recherche « un labyrinthe sans murs », comme « procession rituelle » plutôt que « contorsion formelle ». Il valorise ainsi non pas le figuratif mais l’abstraction.

Parvenir à introduire du mouvement dans une structure statique est une expérience qu’il convoque à chaque intervention. Et c’est en cela que l’ensemble de ses actes fait exister l’action du verbe couper plutôt que l’acte isolé de la coupure.

Abordant la notion de voyeurisme, Gordon Matta-Clark peut être rapproché de la figure du flâneur, celui-là même qui s’insinue en caméléon pour adopter le positionnement de voyeur, qui décale le point de vue. C’est en cela que sa démarche peut être considérée comme érotique. Il n’y a pas d’actes disjoints mais un ensemble sur lequel l’artiste ne fait pas table rase mais sur lequel il s’appuie.

Cela ouvre à une prise de position mouvante sur la création qui n’est que le résultat d’un enchainement, d’un parcours sur lequel l’artiste peut s’appuyer pour le ré agencer et en donner un sens nouveau. L’exposition est non pas la présentation d’une documentation archive du geste (ce que Gordon Matta-Clark définit comme une difficulté de présenter son travail dynamique de l’expérience dans un lieu d’exposition et qui pose la question plus large de la trace de l’intervention) mais un potentiel à réactiver. Il serait question d’exploiter l’entrelacs des conditions présentes et passées pour construire une situation unique. En se positionnant en « recréateur » pour utiliser le geste passé, l’exposition n’est qu’une occasion de recombinaison et d’enrichissement : une manière de constituer un point de départ à partir de points d’arrivée. La situation initiale qui est de toute façon condamnée à une forme d’oubli si on considère que seule l’activation est dynamique, est la base du réagencement, du mouvement du regard et de la pensée face à l’œuvre pour rendre une forme de dynamisme à l’archive. L’attention ne se porterait pas sur l’objet œuvre mais sur le cheminement renvoyant au caractère transitoire, éphémère, permettant de perdre la pesanteur de l’œuvre pour jouer avec la gravité.

En cela il serait une façon de mettre en jeu le « rien ne se perd, rien ne se créée tout se transforme » en tentant de prolonger le contexte de l’acte créatif au sens large en le rendant accessible au public qui pourrait le pratiquer. Cela soulève alors le statut du regardeur qui pourrait intervenir comme un « curator » et curateur. Proposer un jeu qui ferait basculer le regardeur passif, dont la médiation se fait béquille, en spectateur émancipé prenant une part active dans un monde où il l’habitude d’être juste un usager.

Si on considère le travail de Roman Opalka c’est dans son ensemble, dans ce point de vue qu’il a lui-même initié en mettant en place un processus qui s’inscrit dans la durée. Il parle du temps en l’expérimentant. Chaque tableau, photographie, enregistrement n’est qu’une pièce d’un puzzle. A chaque œuvre, il ne s’agit que d’une vue partielle du cadre de la création et plus largement de la vie. Quel a été le positionnement du regardeur au cours de ce travail si ce n’est peut-être celui qui attend ? Attente de la prochaine étape, attente d’une prise de distance par la stratification. En décomptant le temps, Roman Opalka projetait dans l’avenir. Son travail est rendu à l’état d’archive mais au présent n’était-il pas futur?

Il a construit un cadre de la répétition qui a placé chaque tableau comme une étape qui renvoie à la vie. Il a fait de son travail un compte à rebours qui place le point de départ au point d’arrivée et qui renverse le schéma d’écoulement du temps.

"le fini défini par le non fini"

Il inverse ainsi la notion du fini qui peut être assimilé au temps passé, à l’archive, à la notion de non-fini qui est le processus en cours, le en train de se faire.

Il pose la méthode par « Programme de la démarche: OPALKA 1965/1-∞ » Partant du principe qu’un jour il peindra blanc sur blanc, il fait le pari de peindre sur le blanc ou pas, compte-tenu que la variable temporelle de la durée de vie de l’outil, l’artiste lui-même est inconnue. Il s’avèrera qu’il pratiquera la peinture blanc sur blanc durant 4 ans. 4 ans d’un « blanc mérité » dans le sens d’une endurance salvatrice, celle de la persistance de son acte. Ce blanc mérité pourrait, dans sa forme métaphysique, être une forme de tunnel menant au paradis, le blanc de l’effacement, non seulement celui du geste mais celui de l’homme. L’acte créatif ne sert que de prétexte, de ruse pour prendre conscience de l’écoulement.

Quand on trace des liens entre les œuvres d’un artiste pour en voir une interprétation il s’agit de faire du travail de l’artiste une forme de ville, d’ordre proposé sur lequel on trace des flèches qui révèlent la dérive que le regardeur effectue à l’intérieur de l’espace de la démarche de l’artiste.

Le processus de Roman Opalka est une pratique de l’espace qui compte comme on marche. Il s’est créé un « théâtre d’actions » lui procurant une fonction d’autorisation. En se prenant en photographie sur fond de la toile réalisée, il est au double sens du terme « acteur ». Mais qu’est ce qu’un acteur sinon celui qui revêt un masque, et contrefait?

Contre-faire : serait alors défaire en jouant un rôle. C’est ce que Roman Opalka entreprend dans le flux qu’il met en place. Il défait le temps en le décomptant avec le masque du temps qui passe. Il pose le décor d’un théâtre où le récit chiffré et peint définit une frontière qu’il dépasse en étant lui-même le pont.

Ainsi Roman Opalka propose de sortir de la vue frontale d’une œuvre instantanée par l’attente qu’il convoque : éloge de la lenteur, ou de la complexité ? Il offre de prime abord le processus, ce qui aujourd’hui est donné au regardeur par la médiation. Celle-ci ne donne t’elle pas qu’un axe, qu’une lecture, qu’un parcours, celui du commissaire ? En tant que proposition, rendre au regardeur le rôle de créateur, c’est le faire sortir du schéma de la compréhension instantanée, offerte sur un plateau et le renvoyer à cette complexité du processus créatif lui-même qui impose de passer de l’artiste créateur à l’interprétation voyeuriste. Si le processus n’est pas donné comme un récit qui relate l’expérience qui comble le vide entre les archives mais comme un jeu à activer par des indices à pratiquer, le regardeur est alors lui-même inviter à vivre le processus dérivant : suivre ses propres indices, faire des choix pour saisir ce qu’il est en train de vivre, composer un ordre, son ordre dans un désordre apparent ?

La création n’est-elle pas qu’un outil visant à servir le regardeur ? Ce processus pousse alors l’artiste à être regardeur d’une nouvelle strate de la création et à être voyeur de l’exposition, et donc de son travail lui-même. Il impose ainsi une présence anthropologique de l’artiste face au visiteur, ce à quoi il peut de nouveau réagir. Cela permet de ne pas laisser l’artiste dans son isolement mais véritablement créer une interaction entre celui qui fait et propose et celui qui regarde.

Cette inversion renvoie insidieusement à l’idée que l’art est partout du mouvement Fluxus. En effet le flâneur utilise le quotidien non-lieu (au sens de Marc Augé) pour créer mais il peut tout aussi bien prendre le lieu d’exposition (nouveau non-lieu que le regardeur prend de nouveau comme un usager où les mots lui donnent une idée de l’expérience et non une expérience elle-même) comme nouveau non-lieu à retourner. Il ne s’agit pas de le concevoir comme cadre à abolir mais plutôt à retourner, renvoyant ainsi cet espace alloué à l’art à un espace quotidien comme un autre.

Ce positionnement demande à l’artiste d’être présent non pas juste durant un vernissage, moment privilégié où l’artiste fait l’honneur de sa présence ou de sa non présence, mais là caché dans la foule, observateur d’un nouveau niveau d’usage. Ouverture du palimpseste du regard.

La création est au service de l’observation de l’espace social dans lequel il prend place et analyse le regard contemporain et le mode d’appréhension de la connaissance. En s’appuyant sur le survol de l’instantané du regard pour valoriser l’expérience, l’accent est porté sur le temps nécessaire à cette modification de point de vue.

Tentative de reformulation de « Discuter des œuvres peut être une occupation intéressante mais, pour moi, c’est la chose la plus frustrante qui soit. Je préfèrerais que les gens se déplacent dans le lieu que j’ai créé, qu’ils aient un contact direct avec ce lieu. Voilà ma motivation première. (…) Ce serait pour moi une superbe récompense de pouvoir enregistrer les gens en continu… de me balader avec un magnétophone et d’enregistrer les réactions du public », ou dessin d’une autre forme du piège en tant que jeu, tel que Duchamps l’a abordé en tissant Le Fil à l'occasion du vernissage de l'Exposition First Papers of Surrealism, où des enfants jouaient au sein de l’exposition?

L’acte créatif est un microscope, un simple outil d’analyse non pas de la vue mais du regard, et un objet « proxémique » pour étudier l’organisation signifiante de l’espèce humaine.

Suivre la progression de Pierrette Bloch, c’est traverser son cheminement point par point, nœud par nœud.

Les dessins et sculptures de Pierrette Bloch décomposent la ligne comme le chronophotographe décompose le mouvement. Derrière chaque point se cache un geste qui enregistre le corps en mouvement loin de la défaillance de la mémoire.

Travail processuel, les réalisations de Pierrette Bloch sont un sismographe émotionnel de l’artiste. Le point est nuancé, derrière chacun on peut y lire force, effacement, vitesse ou souplesse, le commencement et la fin du réservoir d’encre du pinceau. Et juste derrière le point se dessine la chorégraphie de la main dans l’air, du pinceau qui passe de l’encre au papier. Mais entre ces deux pauses, il y a le suspend. Elle nous laisse la trace d’une seule touche sur les deux, l’appui du pinceau dans l’encre n’étant pas représenté. Il s’agirait alors d’une marche à cloche-pied qui nous impose une orientation pour suivre le déroulé du fil : regarder d’un seul œil ou la tête tournée à 90°C. Quoi qu’il en soit, elle motive un cheminement qui nous empêche de regarder droit devant et mobilise toute notre attention au détail pour se laisser balader dans le support qui change continuellement de format comme pour provoquer une nouvelle forme de perte. L’espace de la feuille s’allonge comme une ligne d’horizon, le point s’extrait du papier et devient nœud, retourne à la feuille et se concentre sur un A4 noir qui trouble la vision en jouant entre le mat et le brillant. Elle active notre corps comme Pierre Soulage avec ses monochromes noirs où seule la lumière donne des indications d’un geste dessiné. Echos à « La porte-fenêtre à Collioure » de Matisse, la vision est aveuglée par trop de lumière. Elle nous demande d’apprendre à marcher à l’aveugle, d’entrer dans une forme d’errance, de passer le seuil de l’inconnu où le point devient le fil d’Ariane en braille des voyants. Le point s’allonge pour devenir trait et caresser le papier. Comme le décompte d’un prisonnier dans sa cellule, Pierrette Bloch joue avec le temps et la répétition, et suscite l’image d’un homme emprisonné entre la naissance et la mort. Son travail parle de la vie, du processus répétitif qui se décale par et avec le temps, l’apprentissage du geste et la réactivité au hasard de la rencontre.

Dans ses marches Jean-Christophe Norman invoque le hasard. Cette notion prend toute sa symbolique dans « Magic circles » par l’intervention de la rencontre humaine. Il traverse Istanbul, ville carrefour, symbole historique et artistique, et demande aux marchands ambulants de dessiner à l’aide d’un spirographe sur les cartes postales de la ville. Là encore jeu de superposition, du nomadisme des marchands ambulants, du statut des cartes postales touristiques et de sa propre mobilité par la collection qu’il constitue, où chacune de ces formes de déambulation pourrait s’apparenter à l’engrenage du processus même du dessin exécuté, où chaque pièce est libre mais interdépendante à l’autre ne s’appuyant non pas sur un centre mais sur une périphérie.

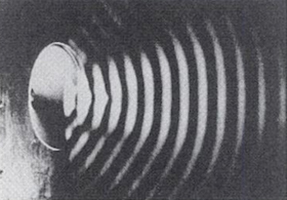

L’eau, milieu du mouvement par excellence caractérise la mobilité du mouvement lui-même, et de l’époque flottante contemporaine. Elle est le lien changeant entre les continents iles, elle est le trait d’union d’une multitude de centres.

Elle est le support d’une forme de « perspective poly-centrée », sorte de « jardin aux sentiers qui bifurquent », au milieu duquel « nous nous sentons souvent égarés, perdus. Mais devant tant de chemins qui nous mènent à je ne sais quel dénouement, nous pourrions avoir le sentiment d’être en face d’un jeu. »

C’est dans cet espace mouvant que l’ homme prend place, être en errance, il est « décideur rarement dotés d’objectifs clairs, profitant davantage des opportunités qui s’offrent à lui plutôt qu’il ne mène à bien des projets cohérents et longuement préparés» et c’est en cela qu’il s’impose comme résistant silencieux à la norme. Menant des actions en apparence solitaires, improductives, il proteste contre l’activité industrieuse, contre la division du travail qui fait des gens des spécialistes.

Le flâneur invente une vie parallèle, labyrinthe dans lequel il est « l’ombre de lui-même effaçant ses propres traces. Violeur, voleur, voyageur, voyeur, voyant ? »

Espion, il s’impose par sa présence imperceptible qui lui permet de transformer la vie laborieuse et bureaucratique en rêverie de l’imprévu, de l’accidentel. Cette forme d’approche du monde fait ressortir la polysémie du geste, la vie quotidienne hétéroclite et s’oppose à l’envie de ramasser la complexité en échappant à la réduction, en élargissant le cadre des correspondances, des interactions, et en privilégiant le modèle rhizomique.

Mais l’eau c’est également le miroir, ce lieu d’hétérotopie qui abolit les frontières. Ce lieu où le je est aussi l’étranger, le double inversé. Lieu d’identité instable, le miroir comme l’eau est symbole de renouvellement, d’instabilité de l’identité et par là, de légèreté, du renouvellement, de tension entre cohésion et dispersion. La légèreté permet un détachement qui favorise le déracinement et le voyage pour éviter l’enfermement dans un lieu, un savoir en s’arrachant à la pesanteur. Et ce refus passe par l’abandon d’un nom, d’une nationalité. C’est l’éloge du jeu de la frontière.

Le mouvement dans ce qu’il renvoie au présent est non représentable, si l’on considère que la représentation est une trace, une mémoire. Aussi flâner étant un état conjugué au présent, devient un art de capture de l’instantané irreprésentable, « une esthétique du choc » qui valorise l’instant de la chute, de l’abdication, du passage, du pont, de l‘inachevé, de l’incomplet, de l’œuvre en suspend, en devenir. « La postmodernité à partir de cette idée de fragment, de citation, est une sorte d’agglutination, à la fois disparate et pleinement unie, d’éléments les plus divers.» Surréaliste, le flâneur devient manipulateur d’images, de phrases, composant un cadavre exquis pour qu’ « il raconte sa vie en racontant celle des autres, à travers la parole des autres ». Il donne rendez-vous à l’autre et compose dans l’instant avec le temps passé. C’est une forme d’hospitalité qui se met en place. Le territoire de l’autre et de soi se mélangent pour créer une nouvelle lecture dans les nouvelles connexions qui apparaissent. « le je est dans le jeu, un jeton qu’on échange.»

Le je est une forme spongieuse, une île dans un archipel que l’eau, le lien social, borde et maintient en flottaison.

Photographiant un chantier en cours, Alejandra Riera capture des instants prélevés à un processus en train de se faire. Le post-it symbole du message éphémère ajoute de la volatilité à l’instant, composant une forme d’accident saisi au vol.

Considérant la forme narrative de l’écriture et de la marche, le déplacement compose une nouvelle strate de temporalité dans l’espace de la démarche de l’artiste.

Le cadrage serré ne laisse percevoir qu’un fragment d’un espace à découvrir et situe la photographie dans un point de l’espace qu’on prolonge mentalement. Alejandra Riera joue avec le hors-champs pour nous inciter à prolonger mentalement l’instant saisi. Elle nous convie à partager le processus en train de se faire. La photographie est trace mais ne se présente pas de manière mélancolique.

« Maquettes sans qualité » sont des « vues partielles de l’histoire du présent » qui s’insère dans un processus global qui allie agencements de photographies, de textes, de documents d’archives, d’images de presse, de films-documents, de récits de pratiques faisant place à de multiples voix qui laissent autant de traces. Tous ces objets abandonnés constituent une maquette au sein inachevé du terme, un récit à potentiels, une narration inachevable.

Citer c’est donner rendez-vous. « Et comme chacun de nous était plusieurs, ça faisait beaucoup de monde » et de ces rencontres nait le mélange à des éléments inconnus. Forme de caméléon, le flâneur endosse tous les masques pour aller vers une identification et non une identité. De ce processus, le mouvement est central.

Métamorphose, vague, création et évanescence, l’identification demande de la flexibilité, celle du recommencement, de la boucle non fermée, celle qui se déplace à chaque rotation. Hausse et baisse d’intensité, le caméléon ne vit pas dans le conflit mais l’adaptabilité, le glissement, une forme de mimétisme, la même que celle nécessaire à l’étranger qui permet de mettre en place une forme d’hospitalité, d’échange. En prenant soin de révéler les imitations, l’homme s’intéresse au flux et à la multiplicité de ce qui relie les êtres au sein de la société, et non à ce qui les oppose et qui fige dans un système binaire.

La lecture multiple que l’on peut nommer parallaxe, fait échos au retournement qui fait s’associer les perspectives kaléidoscopiques. Il s’agit alors de regarder les différentes marches, pas, déplacements, gestes. Le motif de la ville est porteur de cette multiplicité tout comme le schéma économique généralisé, qui reprend la figure du labyrinthe.

Tracés, enchevêtrements, méandres, impasses, carrefours, issues, proliférations, territoires, enclaves, aventures, découvertes, conquêtes, leurres existent dans et par le labyrinthe. Ainsi la figuration réduit et enferme cette dynamique du sens, le mouvement de l’expérience. La représentation serait une erreur pour sortir du dédale.

L’accumulation d’une réalité mouvante, flottante traduit les entrelacs du mouvement. La libre circulation les rencontres, le hasard l’impossibilité de conclusion et la force de déduction. En clair-obscur ou entre chien et loup, le flâneur joue avec le visible et l’invisible et pour ça il a besoin de temps, d’oisiveté, qui s’oppose au schéma social de la rentabilité croissante. Mais si l’on considère que cette diminution du temps engendre le chômage, le chômeur aurait-il un nouveau statut de flâneur ? Le chômeur ne fait plus partie d’une topographie sociale, il erre au sein d’un monde économique. CDD, mission intérim, intermittents… autant de statuts professionnels comme moyens d’errer dans différents espaces socio-professionnels permettant de créer du lien entre chaque communauté de travail. Pas de spécialisation mais une ouverture au savoir technique d’une époque, de plonger dans un monde régit par le travail et retourner ce concept même du travail. Ce serait alors celui de l’attente, attitude du flâneur qui n’attend rien sinon l’inattendu et ne prévoit rien sinon l’imprévisible. Comme le travailleur intermittent, le flâneur est en rupture avec « une vie normale », il se laisse porter et part à la conquête du monde par et pour découvrir l’élément liquide, le mouvement, le flottant. Il vit au rythme des changements de rythmes : travail/inactivité qui pourrait être à rapprocher de vitesse/lenteur ou marche/repos.

Passage du temps comme passage de l’eau qui charrue des objets hétéroclites, le flâneur est une forme de marin, symbole « d’une population flottante, d’un peuple de la mer apte à révéler et transformer la nature des intérêts économiques et commerciaux qui sont en jeu dans un société, à condition, suivant la formule mixte, de couper le cordon ombilical qui relie à la terre. » Le flâneur opère une rupture, se situe sur la limite entre terre et mer, lieu de l’affrontement de forces contradictoires.

Quand Gabriel Orozco accumule les éléments charriés par la mer, il crée une collection de mouvements interrompus, des traces d’objets du quotidien façonnés par l’élément liquide. Il se situe sur la rive qui sépare la mobilité de l’arrêt. La collection fait référence à sa propre mobilité (temporelle et spatiale), mais il ne collectionne par n’importe quel objet, il les récolte sur la plage, là où la mer les a abandonnés à une vie statique. Il désensable des fragments pour recomposer une constellation d’éléments pas encore morts et plus tout à fait en vie, des rebus errants.

Il modifie le statut de ces miettes de produits de consommation et les articule autour de son propre corps, celui qui cueille, et de tous les corps qui ont utilisés puis abandonnés ces matières, ustensiles, appareillages. Il recentre pour redéployer. Il efface la reconnaissance de l’objet pour lui donner une tonalité, traduisant la multiplicité de couleurs des expériences vécues dans le temps et l’espace. Créant un musée contemporain, il se fait archéologue pour déterrer les gestes quotidiens et réinvente un point de vue sur l’abandon.

Il met en exergue le caractère centrifuge du flâneur qui rassemble des morceaux de vie marqués par la dérive.

Anne Teresa De Keersmaeker manipule la logique sérielle. La boucle et sa répétition constituent un fil d’Ariane qui se déploie dans ses différentes chorégraphies. Motif de la redemande, le mouvement circulaire joue avec la réminiscence. La superposition de l’acquis (le geste de la mémoire corporelle) et du présent (du geste en train de se faire), fondement même de la danse, fait basculer le mouvement dans l’interstice né du décalage entre les deux

Mise en abîme ou mantra, les chorégraphies d’Anne Teresa De Keersmaeker sont autant de danses rituelles qui mettent en jeu la nature éphémère du geste jusqu’à sa disparition ou sa perte inéluctable de l’expérience vécue. Cette perte est autant à rattacher au processus de création qu’au spectacle lui-même. Sa recherche prend son sens dans la répétition en tant que tentative d’inverser l’ordre des choses : fixer l’instant.

Ainsi Anne Teresa De Keersmaeker s’emploie à déployer cette exploration dans une forme de circonférence et par la continuité de sa démarche à opérer une transformation progressive.

La répétition a également à voir en tant qu’acte performatif qui met le corps à l’épreuve. En exploitant la personnalité de chaque danseur par confrontation de leur singularité, elle sollicite le point de rupture. C’est par la rencontre, l’altérité, que se dessine le mouvement lui-même : rencontre entre les danseurs et avec le spectateur.

Forme de Geranos, la danse que met en place Anne Teresa De Kaersmaeker est celle de l’homme qui cherche à s’extraire de son labyrinthe. Le geste exploite, sous forme de stratification, la dimension non cartographiée et celle non cartographiable de l’éphémère. Et dans cette quête, l’accident né du décalage crée un instant hors de la durée, hors de l’espace qui ouvre vers un point et un temps fuyants.

Comme le développement circulaire d’un récit qui décrirait une situation en tournant autour, la chorégraphe virevolte autour d’un centre non dansé.

Anne Teresa De Kaersmaeker interprète la « discontinuité de l’identique », le « à une vibration près ». La partition qu’elle utilise est un support pour tenter de concentrer le geste autour d’un point qui disperse le temps. Les chorégraphies jouent avec le rythme même de la dérive, fait de concentration et de dilatation, en investissant le temps de l’espace et l’espace du temps.

Ainsi le récit dansé trace des corridors dans son incessante mobilité et place le sujet dansant à l’intérieur même de l’espace qu’il produit.

Le spectateur est celui qui par le regard peut sortir de l’espace fermé dansé pour saisir le lieu de la rencontre. Il doit être attentif pour s’extraire du mantra qu’il endure lui-même et repérer l’ouverture vers le non-lieu.

Poisson dans l’eau, le flâneur s’engage dans une confrontation entre la terre qui tend à l’immobilité, et la mer vide qui fait seulement apparaître le mouvement où il se laisse porter par l’imagination et la ruse.

Dans son attitude, le flâneur est lui-même lieu de contradictions et est malgré cela mue par l’action directe. Il est « homme-dé » qui s’élance au hasard, et laisse l’improvisation et la spontanéité régir son cheminement. Il est le descendant d’une génération considérant le monde contemporain comme celui de la désillusion, du désenchantement, de la désublimation. Valorisant ce qui se cache dans l’ombre, le flâneur s’attribue l’abandon, le retiré, la marge, la vacuité, le hors-champ.

Dans un monde qui valorise l’uniformisation par une forme de transparence et de déterritorialisation, le flâneur a à réadapter sa posture pour inverser le cadre. Orienter son regard sur l’imaginaire est une posture qui échappe à la réalité, qui déjoue la linéarité, qui valorise l’éclatement, la discontinuité pour dénoncer et manipuler ce qui serait un idéal de l’existence, une fausse liberté stable.

« ça marche parce que ça ne marche pas » fait l’apologie du cheminement au hasard.

"Reconnais tes erreurs comme des intentions cachées"

« Arrête-toi un moment »

« Examine avec attention les détails les plus embarrassants et amplifie-les »

« Ce n'est qu'une question de travail »

Cartes d’un jeu conçu par Brain Eno et Peter Schimdt, les Stratégies Obliques sont des indications pour changer de point de vue par rapport à une situation, une clé pour débloquer une porte. Ce jeu est un potentiel à l’instabilité dans sa fonctionnalité, pour sortir d’une situation statique en relançant le mouvement de la pensée, en introduisant une variable aléatoire dans le travail.

Utilisable comme un paquet ou individuellement en en tirant une au sort, elle dynamise le processus créatif. Issues d’un travail de relecture de leur propre processus créatif, Brain Eno et Peter Schimdt proposent un jeu universel, une ruse à l’usage de l’autre pour laisser venir l’imprévu dans la raison.

Les cartes sont autant des conseils passés, posés au présent, pour relancer la création à venir et reprennent l’idée de parcours dans la création artistique et l’idée du labyrinthe qui n’est pas un lieu où l’on se perd mais d’où l’on sort toujours perdu. C’est une forme de potentiel de recherche toujours réactivé fait de détours ou déviances et de rencontres qui s’opposent à une forme de linéarité conventionnelle.

« Once the search is in progress, something will be found » (Une fois la recherche en cours, quelque chose sera trouvée)

Dans cette apologie du désaccord, de l’éclatement, on peut considérer que tout fait sens, même le contradictoire et le dysfonctionnent.

Le flâneur procède à une forme d’effacement par la négation pour passer le seuil du lieu où les usages sont suspendus, à un « univers bis » où le non-sens à une signification, où la vision surréaliste définit le regard, et où l’exil est le cheminement. Et dans cet espace sans topographie, le réel, le présent, le vécu se mélangent avec l’imaginaire, le souvenir et le rêve. Le flâneur marche sur la bande de Mobiüs et passe de l’envers au revers et ne se situe jamais où il pense être. Cette double situation lui permet de voir sans être vu. Il regarde les « visibles cachés ».

Valoriser l’éclatement est une forme de résistance au sens commun, le bon sens, «une finalité sans fin », un acte gratuit, une persistance dans la recherche de l’inutile sans aucune justification ou but, une forme d’absurdité.

En ce sens Sisyphe peut être une figure emblématique de cette répétition qui n’a point de finalité autre que celle du geste lui-même. La vie s’axe alors non pas sur la conscience de l’inutilité mais dans celle de l’instant, du faire, fixant une orientation hors productive.

Pont, porte, seuil, passage autant de lieux frontières, qui créent du lien. Le flâneur est à la fois porte par sa solitude au milieu de la foule, observateur de l’accident, et pont par son ouverture, le lien qu’il créé entre réel et fictionnel. Dissociation de la porte et association du pont, le flâneur est une forme insulaire, un navire au milieu d’un infini de plis qu’il déploie par le regard en se refusant à un point de vue fixe, à un lieu fixe. Il oscille entre deux états que sont celui de l’acteur, qui est mobile et celui de l’observateur immobile, oscillation permanente entre implication et détachement. Et c’est dans ce paradoxe que l’on retrouve la notion même de dérive qui sur un bateau est la pièce de son vrai nom plan anti-dérive, qui permet de conserver son cap et sans laquelle la dérive vers l’inconnu est possible.

En créant du lien, en étant pont, le flâneur va à l’encontre d’un monde canaliser pour laisser apparaître le dynamisme du hors-cadre. Il nivèle pour mettre en exergue la beauté d’un tout. Par ce processus d’association, il est ici et ailleurs. Guy Debord présentait la ville comme lieu de dérive, terrain de jeu du flâneur. Ne peut-on pas considérer le labyrinthe des réseaux sociaux comme un autre labyrinthe qui se prête à ce paradoxe de la solitude et de la communauté, support de la même richesse d’errance? Force est de constater que notre société contemporaine est emprunte de nombreux schémas virtuels qui se prêtent à ce jeu de superposition du réel et de l’imaginaire. Le flâneur serait alors la figure de l’homme commun. Et pour en exhorter la richesse il ne faut pas s’attacher à la structure et ses fonctions, mais plutôt à son potentiel de voyage. Par l’accentuation des échanges sociaux, humains, commerciaux, ludiques, de communication, notre société est le reflet de la ville labyrinthe. Faire ressortir le potentiel de cette consistance permet de lutter contre la canalisation qui tend à rendre l’espace muséal, décorum froid sans perméabilité à l’opposé de l’espace public, espace de l’autre, des inconnus.

Grain de sable dans une mécanique bien huilé, le flâneur apprend à disloquer le réel pour maintenir une forme d’équilibre entre ordre de la reproduction et désordre de la passion.

La chose observée dépend de la place de l’observateur. Le phénomène de parallaxe souligne la coprésence d’un sens et d’un contre-sens qui fait passer alternativement le regardeur de l’extérieur à l’intérieur de l’image. La réalité se combinant ainsi de la multitudes de points de vue est elle-même mouvement. Elle ne peut se figer dans une représentation figurative, et notre tentative de compréhension à un instant n’est elle-même que partie en évolution.

La déterritorialisation n’est autre que la sortie d’un cadre de principes hérités. Ce déplacement qu’il soit physiquement vécu ou immobile, est une manière de tracer des lignes de fuite. Il s’agit d’un nécessaire recul pour constater l’ordre en place et le déjouer. Déjouer c’est contourner l’obstacle, volonté « qui participe du jeu et de la guerre ».

«Si tu t’engages dans le voyage, tu arriveras.»

Le spectateur prend place debout entre deux écrans. D’un côté deux hommes qui marchent, de l’autre deux femmes. Ils sont comme en lévitation dans un océan terreux. La ligne d’horizon devient mirage flottant.

Leur trajectoire paraît linéaire mais l’absence de repère crée le trouble d’une immobilité. Puis sortant de la marge de l’écran, une diagonale de marche se laisse deviner. En opérant un demi-tour, le spectateur découvre deux femmes qui se dirigent vers les deux hommes qui leur font face de l’autre côté de l’espace d’exposition Les deux diagonales qui se dessinent par les trajectoires des 4 personnages continuent d’apparaître, progressivement se rejoignent, se ré ouvrent pour sortir de l’écran, formant un entrecroisement qui laisse poindre le point de fuite : le regardeur. Le point de fuite des femmes quant à lui reste à l’intérieur de l’écran. Le regardeur reprend sa place de spectateur frontal pour observer un geste d’hospitalité : l’échange d’un objet. D’un demi-tour , elles repartent dos à l’observateur. Point de fuite ou obstacle, le regardeur prend une place réelle dans la marche de ceux qu’il regarde. Mais pour lire ce jeu de lignes, s’imprimer des deux vidéos, le regardeur doit lui-même opérer des demi-tours. Son corps accompagne son regard.

Par ce jeu de changement de point de vue, Bill Viola met à contribution le regardeur pour jouer avec sa vision. Lointain, proche, point de fuite, point de vue, intériorité, extériorité, les sensations paradoxales s’entremêlent pour créer un vertige entre réel et fictionnel. Le visiteur devient acteur d’une œuvre en 2 dimensions. Il est le troisième écran dans un espace trouble, d’errance que 4 personnes traversent. Bill Viola fait tituber le regardeur qui ne peut plus nommer l’espace dans lequel il est. Il est sur le seuil, il marche sur la frontière entre réalité fictionnelle (d’un lieu entre), et abstraction réelle (d’un espace regardé) qui illustre la pensée q’un « dispositif perspectif, contemporain précisément des débuts de l’humanisme renaissant, est retourné contre lui-même. Dans ce type de construction en effet, le point de vue correspond au point de fuite et le film, nous montrant le passage de l’artiste de l’un à l’autre de ces points, nous décrit en même temps comment l’homme sort de la scène de l’art par celle-là même où il était triomphalement entré. »

« Nous avons un mot pour la liberté, qui s'appelle le clinamen, qui est la variation que l'on fait subir à une contrainte... » L’écart spontané d’un atome lors de sa chute permettant la collision avec d’autres atomes, représente le pas de côté du flâneur. Exploiter l’erreur, l’accident, la rencontre inopinée, c’est dériver, suivre des formes de signes. Le flâneur se laisse guider par ce qui pourrait être considéré comme des épiphénomènes. Ceux-là même sont sources de nœuds, de coutures et participent à la réalisation d’un espace mosaïque, assemblage du flâneur à l’autre, aux autres, caractéristique d’une dilatation hétérogène. Cette expansion s’opère horizontalement tel un rhizome et s’oppose à la vision pyramidale du pouvoir étatique. L’augmentation galopante des « tribus » issus d’internet et des réseaux sociaux accentuent cette possibilité de liens au delà de la possibilité physique et temporelle. Elle serait alors une forme de résistance paisible au pouvoir en place. Favorisant la rapidité d’appartenance ou de dissolution, d’initiative ou de fuite, internet contribue à engendrer l’homme flâneur, résistant rusé, inventeur nomade qui étend l’espace lisse.

Le nomade fait peur non par sa liberté mais par sa ruse et l’impossibilité de le surveiller qui en découle. Il échappe à la construction panoptique en traçant des lignes de fuite. Le flâneur, de la même façon, trace un espace lisse de déplacement, mosaïque de libertés interstitielles.

Le flâneur est une forme d’étranger, qui ne connaît pas le langage du lieu où il se trouve. Besoin de traduire les schémas d’interprétation de la réalité, il est un individu aveuglé à la limite du territoire de la réalité. Incapable d’un non absolu ou d’un oui absolu, il préfère la négation incertaine. Il est chercheur d’une autre forme de connaissance. En tant qu’outsider, il possède une identité frontière qui n’appartient à aucun plan d’organisation. La globalisation influencerait-elle cette non-appartenance pour un espace où tous les lieux se valent ? Il peut y faire le choix de partir ou de rester. Seul le chemin a un sens. Disparaissant, fuyant, le flâneur serait l’homme sauvage, le chat d’Alice. Jamais totalement intégré, il fait le choix de l’anonymat. le flâneur est « citoyen du monde » et fait l’expérience de son impuissance, de sa petitesse qui par répétition de ses échappées pratique l’existence en cycles imparfaits, s’ajustant dans la construction. Il pratique l’hétérogénéité qui lui sert de prétexte et se mêle à une communauté d’étrangers. Il ne revendique par l’un mais l’appartenance anonyme à un processus de recréation continue où la différence apparaît dans la répétition et la coexistence dans les contradictions.

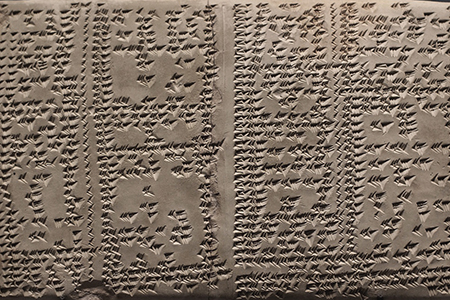

La marche et la dérive sont des attitudes au monde qui tendent à développer un langage propre de pensée. Langage qu’on pourrait rattacher à une façon d’associer les mots comme procède Laurent Tixador par la création d’un alphabet. Traçant une typographie du déplacement, il développe un langage vernaculaire qui s’attache à rassembler les lecteurs de cette nouvelle écriture autour du mouvement de la marche. Sa typographie pourrait, à la manière de Jacques Villéglé qui opérait un rapprochement de l’image issue de la comédie urbaine et du texte, stratifier la lecture du mouvement et du texte. L’écriture et la marche comme moyens de narration, sont ainsi condenser pour mettre au point une forme de nouveau langage à l’usage des dériveurs. Elle capte la dynamique du pas par son allongement. Evoquant l’écriture cunéiforme, elle laisse entrevoir l’établissement d’un nouvel alphabet qui mobilise la pensée et le corps, une langue qui se pratique.

Suite logique de gestes, l’écriture de Laurent Tixador force le déchiffrement. Elle est un ductus (du latin ducere conduire, tirer, diriger) dicté par l’orientation de la main gauche écrivant de gauche à droite, dans le sens de la marche, et qui suit le pas pour ne jamais abandonner le mur sur lequel la main trace. Laurent Tixador fait émerger le rythme, le tempo qui structure le langage, et laisse une trace, forme de dromographie qui traduirait la vitesse de circulation des mots.

Parcourant différents horizons, Hamish Fulton évoque la transformation que permet la marche qui « optimise la perception et la réceptivité au paysage » Son travail étant basé sur la sculpture mentale qui nait de l’expérience de la marche (invoquant le temps, l’espace et la matière), les « fragments » (texte, photo ou dessins ) qu’il donne à voir, sont des éléments « traces » permettant de restituer l’expérience en proposant au spectateur un travail de reconstruction mentale.

Le texte « Shadows » est une illustration de l’expérience de la marche par l’écriture tant par le fond que par la forme.